こんにちは、ちいはやです。

皆様は「グリーフ」という言葉に聞き馴染みがあるでしょうか。

私はありませんでした。初めて聞いたのは次女を亡くしたすぐ後だったと思います。

グリーフとは、日本語で「悲嘆」と表現されます。

特に、大切な人や物を失った際に経験する深い悲しみや喪失感を指すことが多いそうです。

グリーフケアという言葉の認知度は低い事は事実ですが、明日を生きていくためにとても大切で重要なものです。

今日は「グリーフケアが何なのか」ぜひ知っていただきたいと思います。

グリーフケアとは?認知度が低く普及していない理由を解説

グリーフ(悲嘆)とは大切な人を亡くす喪失体験によって引き起こされる、心身な様々な感情的反応を含んでいます。

悲しみ、怒り、不安、罪悪感など、様々な感情が含まれてきます。

これらをケアする事がグリーフケアです。

グリーフケアはあまり知られていない?

グリーフケアは、欧米では1960年代から研究が進んでおり、医療や福祉の現場で広く実践されています。

一方、日本では2000年代以降にようやく注目され始めたといわれています。

| 欧米 | 日本 | |

|---|---|---|

| 歴史 | 1960年代から研究・実践 | 阪神大震災(1995年)や福知山線事故(2005年)を契機に徐々に認知 |

| 社会制度 | 医療保険がカウンセリング費用を一部負担 | 公的支援がほとんどなく民間主導 |

| 文化的要因 | 個人の感情表現を重視 | 「我慢強い」美徳観念が残存 |

日本人の文化的な特徴として、悲しい事は表に出しにくいという風潮があります。

大きな声で泣き叫ぶよりも、そっと静かに耐える傾向にあるため、そのケアの動きも遅れてしまっているのかなと感じます。

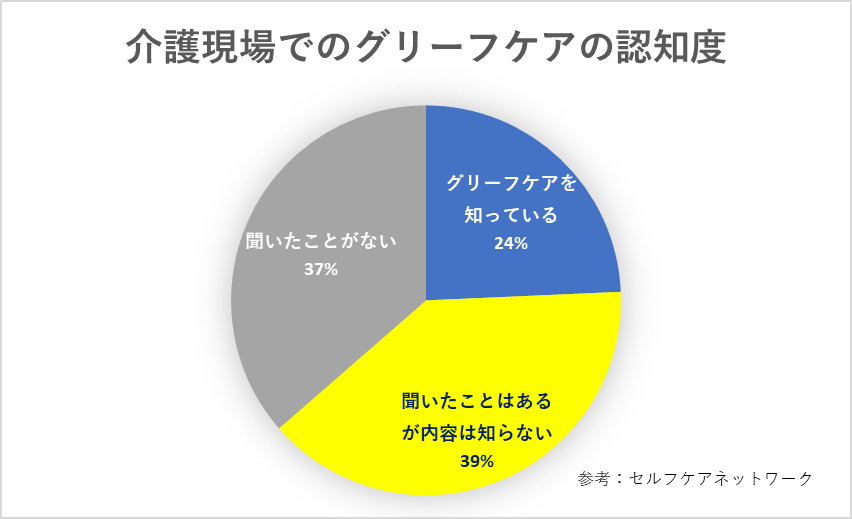

また、2015年に介護現場でグリーフケアの認知度のついて、セルフケア・ネットワークがグリーフケアの認知度について調査をしています。

- グリーフケアを知っている…24.3%

- 聞いたことはあるが内容は知らない…39.3%

- 聞いたことがない…36.4%

介護現場の職員584人に調査を行ったところ、このような回答結果だったそうです。

その一方で、「グリーフケアは必要」と感じている方は81.7%に及ぶという結果が出ています。

国民性や文化的な風潮からグリーフケアの認知度は低く、社会制度として整っていない状況ですが、必要性は高いと感じられているのがグリーフケア、と言えそうです。

小さな赤ちゃんを失った事は表に出しにくい

私は妊娠28週の時に子宮内胎児死亡で次女を亡くしています。

おなかの中で亡くなってしまった次女には戸籍がありません。そのため、「一人の人間」としてその存在を表に出すことにも戸惑ってしまうのです。

私たち家族はおなかの中とは言え、共に生きた数か月間があり、体があり、思い出があります。

だから自信をもってその存在を肯定することが出来るのですが、一般的にはどう思われるのだろうか。

その疑念や不安があって、もともと悲しみを表に出さない風潮の中、小さな赤ちゃんを亡くした方々は、更なる葛藤と孤独に苦しむことになっています。

どう声を掛けたらよいかわからない

日本人で「死生観」を持っている人はあまり多くないと思います。

そもそも、死をタブー視する傾向にあるため、なるべく触れないように避けようとしたり、優しさとして「今はそっとしておこう」と考える人が多数派だと思います。

しかし、当事者としてはそっとしておいて欲しい時、寄り添ってほしい時、色んな状況があります。

ひとまとめに「そっと」されている状況に、孤独や悲しみを深めてしまう事も多くあります。

退院後のサポートの仕組みが存在していない

これは個人間の話だけではなく、病院や施設においての対応でも同じような状況です。

日本では病院の役割は「治療」であり、通院中や入院中のケアがあったとしても、退院後の心のケアまでは手が届きません。

病院の先生方や助産師、看護師の方々でとても親身になって考えてくれたり、一緒に行動をしてくれる方はたくさんいらっしゃいます。

病院のサポートが良くないと言っているわけではありません。

「退院後のサポート」を行う仕組みそのものが現在の日本の社会にないため、どうしてもサポートが抜け落ちてしまう状況になっているのです。

退院後の心のサポートは「運」が良ければめぐりあえる

では、退院後のサポートはどこで受けられるのか。

これは少し乱暴な言い方になりますが、お住まいの地域や、環境の「運」任せになってしまいます。

残念ながら、行政での公的なサポートが全国一律で行われるといったことはありません。

※ここ数年で少しずつグリーフケアが浸透しているため、お住まいの自治体によっては行政でのサポート(相談窓口があるなど)受けられる場合もあります。

そのため、支援を受けたい場合には、ご自身で「自助グループ(ピアサポートグループ)」などがないかを検索して、たどり着く必要があるというのが現状です。

精神的にも身体的にもボロボロの状態の中で、ここに辿り着けないといけないというのはなかなか酷な話です。

現在は活動しているグループも増えており、コロナ禍以降はオンラインでのやり取りが出来る支援団体も多く存在しています。

比較的長く運営が続いている団体と、私が実際にお世話になったり、交流を持たせせて頂いた団体を記しています。

他にもインスタグラムなどで検索していただくとたくさんの自助グループが存在しています。

ぜひ一度、覗いてみてください。

ちょっと勇気が出ない方は、まずは体験談を読むのもおすすめです。

グリーフケアが適切でないとどのような影響がある?

悲嘆が複雑化すると回復に長期間かかることもある

グリーフケアが適切に行われないと、悲嘆が複雑化して、何年間も苦しみ続け、うつ病などの病気を患う事もあります。

ここまでくると、回復にとても時間がかかってしまいます。

実際に、心の傷に蓋をしたまま生活をして10年以上たった後で、だんだんと心のバランスを取るのが難しくなってしまったという方もいらっしゃいます。

年齢層が高い世代の方では、小さな子供が命を落とすことが今よりも多くあった時代なので、「忘れなさい」と強要される事もあったそうです。

60年以上経った今でも、思い出すと涙が出る祖母

私の母方の祖母の話ですが、現在90歳の祖母も若い頃に子供を亡くした経験があるそうです。

祖母の家の仏壇に「水子供養」のお位牌がある事に子供ながらに気が付いており、ずっと「あれは何なんだろう」と思っていました。

私が次女を死産して少し経った頃だったと思いますが、祖母と二人で話をしていた時のこと。

「子供を亡くすのはつらいね。おばあちゃんになっても悲しいもんは悲しい。」と涙を流していました。

その時までに、亡くした子の話や写真等、何も見聞きしたことはありませんでしたが、祖父のお位牌と一緒に、小さなお位牌が大切にずっとそこにある事が、祖母の気持ちを表しているのだろうなと感じています。

まとめ

今回はグリーフケアの現状と、必要性についてお話をしました。

お子さんを亡くされるという何よりも辛い経験の後に、サポート体制がないという現状はなかなかに辛いものがあります。

どのようなサポートが良いかは一人ひとり異なります。

悲しい事を「悲しい」といえる場所、亡くなってしまった子供の話が出来る場所がちゃんと存在しています。

ぜひ一度、覗いてみてください。